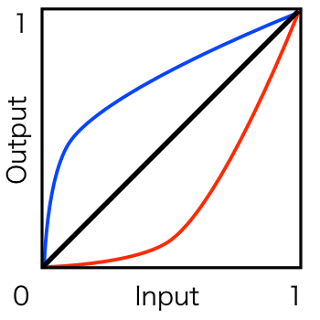

1. テクスチャのリニア化(取り込み画像のリニア化)

デジカメの写真などは、ガンマ補正されているので、ガンマ値をリニアな1.0 に戻すために、ガンマ逆補正を行います。(過去記事で間違って、逆補正のことを補正と書いてたので修正しました。ごめんなさい、、、)

Shader Tree で、テクスチャなどの画像を選び、適切なガンマ値を入力して逆補正します。下の画像は、デジカメの写真なので、ガンマ値が2.2 であると想定し、Gamma の入力欄に、1/2.2(1/画像のガンマ値)を入力。

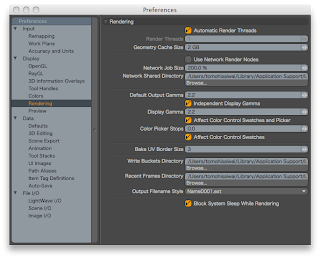

2. 環境のリニア化(作業環境のリニア化)

リニアな状態で画像を表示できるよう、作業環境を設定します。Preference(System > Preferences... を選択)で、Rendering を選択。次の画面が表示されます。

Default Gamma Output とDisplay Gamma に、それぞれ適切なガンマ値を入力。上記の画面では同じになっていますが、これは環境によって変わるため、必ず一致するわけではありません。Independent Display Gamma は、常にチェックを入れます。

3. 適切な状態での書き出し(リニアを保持して書き出し)

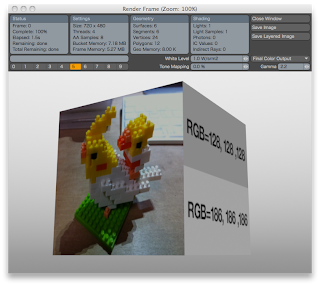

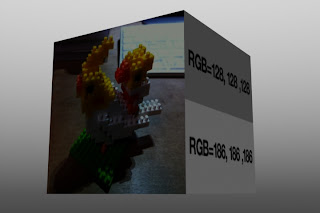

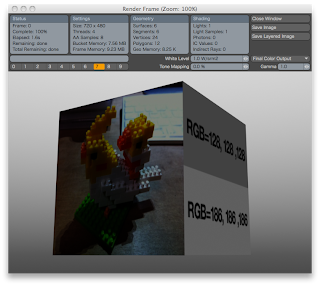

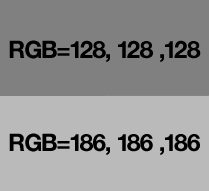

リニア環境で作ったものを、リニアな状態を保持して書き出すためには、HDRI 形式での書き出しが最適です。下の画像は、HDRI で書きだすときのFinal Color Output の設定。

Gamma は、1.0、Clamp Colors とDithering は、オフ。Render Frame で画像を保存する際は、Layered OpenEXR float 32-bit を選択(他の選択肢でも可)。exr 形式は、psd 形式のようにワンファイルでマルチレイヤーを保持できますが、編集できるソフトウェアは、限定されます。

---

modo のFinal Color Output の設定は非常に奥が深いので、このあたりは改めてマニュアルを読みなおそうと思いますが、modo UserGroup Osaka のブログでも、非常にわかりやすく解説されていますので、ご参考まで。

HDR で書きだすときに、Clamp Colors とDithering をオフにする理由については、マニュアルに書かれています。以下、modo 301 のマニュアルからの抜粋です。長いけど、しっかりと理解したい方は頑張って読んでください!私も今から読みます(^^

Clamp Colors( カラーのクランプ)

modo のレンダリングエンジンは、すべての色とシェーディングの計算に、IEEE 浮動小数点による高精度で高ダイナミックレンジの値を使用しています。計算結果は、このレベルの出力が必要な状況に対応できるよう、リニアなHDR ファイルに保存できます。ただし、CRT や液晶モニターなどの従来方式の出力サービスでHDR の値を扱う場合には、コントラストの高い領域のエッジにエイリアス( ギザギザした線) が見えることがあります。これは、デジタルカメラでハイコントラストの写真を撮ったときに見られる現象に似ています。こうした望ましくない画像が現れたときは、Clamp Colors( カラーのクランプ) を使うと、アンチエリアシングを行う前に、すべての色を100%を越えない値に制限します。

エイリアシング現象を理解するためには、従来から使われているアンチエイリアシングの仕組みを知ることがいちばんです。コントラストが極端に違う2 つのエッジがある場合、その間に位置するピクセルが、両エッジのブレンドさせる形でレンダリングされます。色空間が24

ビットの場合は、これがもっとも効率的な方法です。なぜなら、両エッジの値の差が最大であったとしても、両者を繋ぐ色の階調はさほど多くはならず、しかも、すべての階調が、通常の出力デバイスで表示できる色によって構成できるからです。ところが、HDR の場合は、1

つのピクセルとその隣のピクセルとの間の明るさの違いが、数万階調にも及ぶことがあります。RGB 値で(0,0,0) の黒いピクセルのすぐ隣に、(10000,10000,20000) というのピクセルがあったとします。これをアンチエイリアシングすると、中間のピクセルの値は(5000,5000,10000) となります。これらの極端に値の高いピクセルは、通常のディスプレイでは白にしか表示されません。そのため、やっぱりエイリアスが発生してしまうのです。このようなHDR ピクセルは、スーパーブライトまたはスーパーホワイトと呼ばれ、ポストプロセスの段階で、”ブルーム”処理を施す領域の特定によく使われます。ブルームもまた、エッジのエイリアスを目立たなくする効果があります。

Dithering( ディザリング)

デフォルトでは、ディザリングは有効になっています。これによって、各カラーコンポーネントが8 ビットの通常のダイナミックレンジの画像ファイルにおいて、バンディング現象を抑えるのにちょうどいい量のディザリングが施されます。基本的には、この値は0 から1/255 の間の乱数になります。浮動小数点を8 ビットの整数にクオンタイズしたときに、完全な黒はそのまま残る値です。OpenEXR やHDR などの高ダイナミックレンジの形式では、ディザリングは必要ないので、このオプションを無効にしておくとよいでしょう。