Perfume のグローバルサイトで、彼女達のダンスの動きをキャプチャーしたBVHデータと、そのBGMが配布されています。

http://www.perfume-global.com/

で、このBVHのデータをmodo601に取り込んで、自分のキャラクタを踊らせてみました。

modo601から搭載されたボーンの機能を早速生かすことができました。で、メモがてら、modoでどうやって作ったかを説明します。

まずはBVHの取り込みですが、modo601用のBVH loader なるものを公開してくれている方がいらっしゃって、そちらを使用させていただきました。ありがたや〜

https://github.com/dky2496/BVH-Loader-Script-for-modo

bvh loader のインストール方法は、スクリプトに付属の説明書にも書いてありますが、スクリプトを所定のフォルダに設置すれば、modoで使えるようになり、非常に簡単です。

bvhを取り込むと、次のような感じでモーション付きのボーンが取り込まれます。この状態で再生ボタンを押すと、ボーンが踊り始めます。

あとは、自分のキャラクタにボーンをアタッチするだけです。modo601付属のFireboyのチュートリアルの序盤で、ボーンとキャラクタを関連づける方法が説明されているので、それを見れば簡単に設定できます。ただし、ボーンの影響範囲の設定等は時間がかかると思います。私は何も調整しなかったので、腕が体にめりこんだりしています。

注意点ですが、BVHデータを取り込み、modoでフレームレートを確認したところ、40という特殊な数字になっていました。モーションキャプチャのことは詳しくないので、こういうものなのかもしれませんが、40って設定は聞いたことがなく。。。

で、modo上でフレームレートを29.97にしてみたところ、ボーンの挙動がおかしくなってしまいました。なので、modo上では変更しない方が良いようです。

私は連番でレンダリングして、After Effectsに読み込み、そちらでフレームレートを29.97にしました。しかし、BGMが動きに合わなかったため、手動で動画の長さを調整し、合わせました。

そんなわけで、若干、面倒なところもありましたが、自分のキャラクタが踊るのをみるのは、すごく楽しいです。modo601ユーザーの方は、ぜひぜひ試してみてください(^^

2012年4月15日日曜日

2012年3月4日日曜日

modo601のvolumeやblob

さて、ようやく色々と601に触り始めました。個人的に大注目のvolume周りからいきなり開始!

まず、blob(ブロブ)の機能。こちらは、LightWaveユーザーには、メタボールという名称で親しまれていた機能ですが、統合系の3Dソフトには、標準で備わっていると思います。

modoの場合は、点ポリゴンを配置して、blobの参照先に設定すると、こんな感じになります。

点ポリゴン同士を近づけると、お互いが引き寄せられるように形を変えてくっつきます。サイズを大きく(小さく)したり、ランダム設定でばらつきのある大きさに変えたりできます。点ポリゴンの配置はそのままに、設定値だけ変えるとこんな感じ。

質感設定次第で、流体の表現ができそうです。次にVolume ですが、こちらは、煙の表現が出来るようになります。blobと同様に点ポリゴンを配置して、volumeの参照先に設定するだけで、こんな感じになります。

まず、blob(ブロブ)の機能。こちらは、LightWaveユーザーには、メタボールという名称で親しまれていた機能ですが、統合系の3Dソフトには、標準で備わっていると思います。

modoの場合は、点ポリゴンを配置して、blobの参照先に設定すると、こんな感じになります。

点ポリゴン同士を近づけると、お互いが引き寄せられるように形を変えてくっつきます。サイズを大きく(小さく)したり、ランダム設定でばらつきのある大きさに変えたりできます。点ポリゴンの配置はそのままに、設定値だけ変えるとこんな感じ。

質感設定次第で、流体の表現ができそうです。次にVolume ですが、こちらは、煙の表現が出来るようになります。blobと同様に点ポリゴンを配置して、volumeの参照先に設定するだけで、こんな感じになります。

さらに、マテリアルにノイズの設定を行うとこんな感じに。

点ポリゴンを参照先にできるってことで、普通にモデリングしたメッシュも、そのままblobやvolumeの参照先にできます。スカルを参照先にしたものは、こんな感じ。

人を参照先にしたものは、こんな感じ。

RealFlowからパーティクルを読み込んで、volumeを適用することもできます。こんな感じ。

実際に使ってみて、これはいい!!と思った点は、設定にもよりますが、非常に軽いこと。volumeといえば、重くて並のマシンでは扱いが大変というイメージがありましたが、かなりサクサク動いて、レンダリングも超速いです。上のスカルで1分ちょっとぐらい。

また、設定方法が非常に簡単なことも好印象です。3DCGソフトは、機能が多いので、操作方法は直感的でわかりやすくないと後からすぐにわからなくなってしまいがちです。

操作方法のわかりやすさという点では、modoは3DCGソフトの中では一番ではないかと思います。

いや〜たのしい(^^

2012年3月2日金曜日

4年ぶりの誕生日にmodo601がきた!!

ついにというか、急に出た!modo601!! しかも、4年ぶりの誕生日である2月29日に!!modo101のときからのユーザーとしては、なんとも感慨深いです。

101ではモデリングツールだったmodoが、201ではレンダリングが搭載され、301ではアニメーションやスカルプト、401ではファーやリプリケータ、501では全体的な機能のブラッシュアップときて、ロゴも丸みを帯びてちょっと親しげになった601は...

- ボーン

- キャラクターアニメーション

- リジッド・ボディ、ソフトボディなどのダイナミクス

- モデリング機能強化

- レンダーブーリアン

- ラウンデッド・エッジ・シェイダー(面取りしなくても丸みがつく!)

- テクスチャーリプリケータ

- Real Flowサポート

- Alembicサポート

- レンダーパス

- スキンシェーダー

- セルシェーダー

- ボリューム、パーティクル などなど...

って、盛りだくさんすぎるでしょ!!と、発表もサプライズなら、内容もサプライズすぎ!!ここに来て、一気に統合ソフトとしての土台を築いた感があります。

以前、Marsさんに、ボーンの機能を無理矢理くっつけることは出来るけど、modoは全ての機能が連携することにこだわりを持っていて、それを考えると搭載には時間がかかるというお話を、確か3年ぐらい前に聞きました。今回は、満を持して搭載されたわけで、きっと使い勝手も良いことでしょう。でも、個人的には、煙とか雲とかのボリューム機能が搭載されたのがすごく嬉しいです(^^

5年後とかは、Autodeskに真っ向から対抗しうるソフトにまでなりそうな予感です!!

Luxologyやベータテスターの皆さん、お疲れ様です!日本語版を用意している皆さん、頑張ってください!!

というわけで、週末は引きこもり決定やねw

2012年1月14日土曜日

modo HDRE Moofe Kit

さて、以前にもmodo Kitについて書きましたが、先日、私が購入したHDRE Moofe Kitは、背景写真をMoofeというイギリスの会社が提供しています。

Moofeは、CGI(Computer Generated Imagery)用の写真提供に特化していて、世界中を飛び回って美しい写真を撮影しています。素材用の写真を販売している会社は、数多くありますが、Moofeの場合はHDRIや、合成用素材としての写真(backplates)など、通常の写真素材販売サイトでは入手できないものを扱っています。

驚くような美しい景観の写真を安価に、また、CGIプロジェクトなどで簡単に使えるように最適化した状態で提供するというのが、Moofeの付加価値です。いろんな会社があるんですね〜

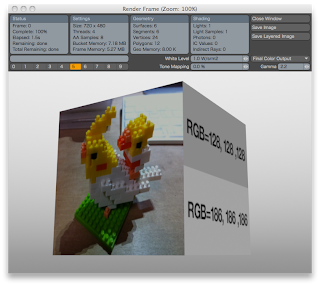

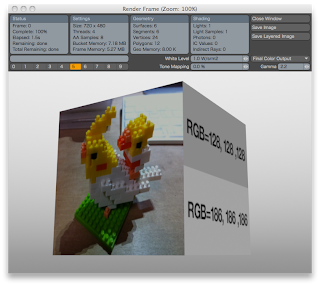

そのHDRE Moofe Kitを使って作った簡単なテスト画像をポートフォリオサイトに掲載していたところ、Moofeのデザイナーの方からギャラリー用に使いたいとの依頼コメントが!

テストとして作った非常に簡単なものだったので、こんなので本当に良いのかな〜と思いましたが、せっかくの機会なので掲載してもらいました。

https://www.moofe.com/#/gallery/057_Lego

ちなみに、1280 x 960で、レンダリング時間は15秒。Photoshop加工なしの一発レンダーそのまんまの画像です(もともとテストだったんで、なにもいじってなかったw)。Moofeの写真品質がいかに良いかがわかりますねw

ギャラリーに掲載されている他の方のイメージは、どれもすごいものばかり。なぜ、私のが選ばれたのかな〜と思ったんですが、おそらく、駐車場の写真に車ではなく、こんなキャラクターを置くのは私ぐらいだったんじゃないかと。そんな遊び心が目に留まったようです。なんにしても、こういうのは、うれしいものですね〜(^o^)

2011年11月28日月曜日

modo kit 最高!!

modo kit がセール中ってことで、買いました!購入したのは、次の3つ。

HDRE Moofe Kit は、クリエイターズマーケット用の作品制作の手抜き効率化のために購入することに。他にもっと安いHDREキットがありましたが、作品のイメージに一番近いものがこちらのMoofeキットにしかなかったので、頑張って購入。

どーん。こんなフォトリアルなものが、実に簡単に作れます。何か適当なメッシュを用意して、このキットを適用するだけで、いきなりこんな感じになります。ちなみに上のメッシュにはマテリアルの設定を何もしていません。

このキットが素晴らしい!と思ったのは、次のような点です。

もう本当に何も設定しなくても数回クリックするだけでこの程度のものができてしまいます。フォトリアル好きにはたまらない感じです。

Studio Environment Set from 9b studios は、本格的な写真スタジオを再現したもので、こちらもクリック一つでスタジオセットのHDRIが簡単に適用されます。作例はご覧の通りです。

作りかけで止まっているジャンゴですが、、、マテリアルは、基本的にmodoにデフォルトで入っているものを使っています。グローバルイルミネーションをオンにしているぐらいで、こちらもほぼ設定はそのままです。

こちらのキットを使ってみて改めて感じたことですが、やはりライティングや環境マップに素晴らしいものを使うと、同じメッシュとマテリアルでも品質が飛躍的に向上するということ。フォトリアルなものって特別なレンダラーや高度な技術、高価なソフトが無いと難しいかと思いがちですが、modoでキットを使えば、こんなのがすぐにできちゃいます。

ちなみにHDREキットと、Studio Environmentキットの違いですが、前者がメインとなるメッシュだけを用意すれば背景付きの作品が出来上がるのに対して、後者はあくまでライティングの部分だけなので、背景などを含めた作品としたいときは、自分で用意する必要があります。

セールは、11月末までということで、もうほとんど日がありませんが、ご興味のある方はぜひ!!(もうちょい買おうか悩んでいたり、、、w)

Luxology.com modo kit 購入ページ

イーフロンティア modo kit キャンペーンページ

- HDRE Moofe Kit

- Studio Environment Set 1 from 9b studios

- Studio Environment Set 2 from 9b studios

HDRE Moofe Kit は、クリエイターズマーケット用の作品制作の

どーん。こんなフォトリアルなものが、実に簡単に作れます。何か適当なメッシュを用意して、このキットを適用するだけで、いきなりこんな感じになります。ちなみに上のメッシュにはマテリアルの設定を何もしていません。

このキットが素晴らしい!と思ったのは、次のような点です。

- 簡単に写真との合成が可能

- 写真がとにかくきれい(さすがはプロって感じ)

- 写真の接地面に、自動的にメッシュが配置される(地面が斜めになっている写真でも、それにピッタリと合わせてくれます)

- 思いのほかバリエーションが豊富(場所は大きく5種類ですが、同じ風景でアングルが違う写真が複数入っています)

もう本当に何も設定しなくても数回クリックするだけでこの程度のものができてしまいます。フォトリアル好きにはたまらない感じです。

Studio Environment Set from 9b studios は、本格的な写真スタジオを再現したもので、こちらもクリック一つでスタジオセットのHDRIが簡単に適用されます。作例はご覧の通りです。

作りかけで止まっているジャンゴですが、、、マテリアルは、基本的にmodoにデフォルトで入っているものを使っています。グローバルイルミネーションをオンにしているぐらいで、こちらもほぼ設定はそのままです。

こちらのキットを使ってみて改めて感じたことですが、やはりライティングや環境マップに素晴らしいものを使うと、同じメッシュとマテリアルでも品質が飛躍的に向上するということ。フォトリアルなものって特別なレンダラーや高度な技術、高価なソフトが無いと難しいかと思いがちですが、modoでキットを使えば、こんなのがすぐにできちゃいます。

ちなみにHDREキットと、Studio Environmentキットの違いですが、前者がメインとなるメッシュだけを用意すれば背景付きの作品が出来上がるのに対して、後者はあくまでライティングの部分だけなので、背景などを含めた作品としたいときは、自分で用意する必要があります。

セールは、11月末までということで、もうほとんど日がありませんが、ご興味のある方はぜひ!!(もうちょい買おうか悩んでいたり、、、w)

Luxology.com modo kit 購入ページ

イーフロンティア modo kit キャンペーンページ

2011年10月11日火曜日

modo User Group Tokyo 特別編

さて、久しぶりの更新です。

modo UserGroup Tokyo主催で、10月8日(土)に開催された「〈緊急ミーティング〉プロダクトデザインの現場におけるmodoの活用事例 報告」に参加してきました。プロダクトデザインという知らないけれど興味津々な世界のお話が聞けるということでワクワク感いっぱいでした。

ご登壇されたのは、イギリスでプロダクトデザインをされている柳澤さん。Sustainable Designer とPractitioner という聞き慣れない肩書きを持っていらっしゃいます。Sustainable という言葉は、「持続可能な」「継続できる」という意味ですが、近年、日本でも耳にするようになりました。企業が工業製品などを作るときに環境負荷を考慮していることを示すために使うことが増えたんじゃないかと思います。Practitioner は、初めて聞きましたが、「実践している人」という意味です。

何か一つの言葉が流行りだすと、猫も杓子も使いだすことってあると思いますが、Sustainable もその部類に入るようで、正しく使われていないことが多いようです。柳澤さんは、イギリスの大学で学位も取られており、Sustainable とはどういうことかを正しく理解されており、その考えに基づいてプロダクトデザインをされています。「(正しい)サステイナブルデザインの実践者」ということですね。

プロダクトデザインの場合、最終的にはデザインしたものが工業製品として世に出るものなので、コンマ何ミリ単位で正確なデータを作る必要があるわけですが、modoにはそこまでの精度はないため、最終的にはSolidWorks のような専門的なソフトに渡すことになります。

柳澤さんの場合、modo をスケッチのために使っているとのこと。柳澤さんが最初に師事された巨匠が、アイデアを短期間で形にすることを望まれるため、頭に浮かんだものをとにかく早く形にすることができるmodo は非常に重宝しているんだとか。レンダリングがきれいなのも魅力だそうです。

そのような用途ゆえに、テクスチャやバンプを使うことは無いそうです。マテリアルもプリセットを活用。とはいえ、仕上がりのイメージは大変美しいものでした。

ちなみに、いまの柳澤さんのイギリスのスタジオには、立体出力機が3台あるとのこと。でも、お高いんでしょう、、、「800万のが2台と、2,500万のが1台」って、ほんとに高っ!!かなり大きなモックも作ることがあるそうで、ささっとデザインして、さくっと形にするには、必要な機材なんでしょうね〜

さて、巨匠に師事し、権威のあるデザインコンテストでもノミネートされ、日本代表としてインドネシアでプレゼンしたりしている柳澤さんですが、非常に気さくな人柄で、初対面で素人な私にも、嫌な顔ひとつせず、何でも丁寧に教えてくれました。業種業界問わず、一線で活躍されている方達って、偉ぶらないものなんですよね。でも、それってコミュニケーション能力の高さを示すもので、だからこそ活躍できるんだなって納得してみたり。

さて、そんな柳澤さんのプレゼンの一部は、modo UserGroup Tokyoのウェブサイトでも、ご覧になれますよ。興味のある方はぜひ。あ、柳澤さん、プレゼン資料の作り方も、プレゼンそのものもすごく上手でした!

いや〜ほんとに参加してよかったわ〜

ご登壇されたのは、イギリスでプロダクトデザインをされている柳澤さん。Sustainable Designer とPractitioner という聞き慣れない肩書きを持っていらっしゃいます。Sustainable という言葉は、「持続可能な」「継続できる」という意味ですが、近年、日本でも耳にするようになりました。企業が工業製品などを作るときに環境負荷を考慮していることを示すために使うことが増えたんじゃないかと思います。Practitioner は、初めて聞きましたが、「実践している人」という意味です。

何か一つの言葉が流行りだすと、猫も杓子も使いだすことってあると思いますが、Sustainable もその部類に入るようで、正しく使われていないことが多いようです。柳澤さんは、イギリスの大学で学位も取られており、Sustainable とはどういうことかを正しく理解されており、その考えに基づいてプロダクトデザインをされています。「(正しい)サステイナブルデザインの実践者」ということですね。

プロダクトデザインの場合、最終的にはデザインしたものが工業製品として世に出るものなので、コンマ何ミリ単位で正確なデータを作る必要があるわけですが、modoにはそこまでの精度はないため、最終的にはSolidWorks のような専門的なソフトに渡すことになります。

柳澤さんの場合、modo をスケッチのために使っているとのこと。柳澤さんが最初に師事された巨匠が、アイデアを短期間で形にすることを望まれるため、頭に浮かんだものをとにかく早く形にすることができるmodo は非常に重宝しているんだとか。レンダリングがきれいなのも魅力だそうです。

そのような用途ゆえに、テクスチャやバンプを使うことは無いそうです。マテリアルもプリセットを活用。とはいえ、仕上がりのイメージは大変美しいものでした。

ちなみに、いまの柳澤さんのイギリスのスタジオには、立体出力機が3台あるとのこと。でも、お高いんでしょう、、、「800万のが2台と、2,500万のが1台」って、ほんとに高っ!!かなり大きなモックも作ることがあるそうで、ささっとデザインして、さくっと形にするには、必要な機材なんでしょうね〜

さて、巨匠に師事し、権威のあるデザインコンテストでもノミネートされ、日本代表としてインドネシアでプレゼンしたりしている柳澤さんですが、非常に気さくな人柄で、初対面で素人な私にも、嫌な顔ひとつせず、何でも丁寧に教えてくれました。業種業界問わず、一線で活躍されている方達って、偉ぶらないものなんですよね。でも、それってコミュニケーション能力の高さを示すもので、だからこそ活躍できるんだなって納得してみたり。

さて、そんな柳澤さんのプレゼンの一部は、modo UserGroup Tokyoのウェブサイトでも、ご覧になれますよ。興味のある方はぜひ。あ、柳澤さん、プレゼン資料の作り方も、プレゼンそのものもすごく上手でした!

いや〜ほんとに参加してよかったわ〜

2011年7月24日日曜日

ジャンゴ

現在、作り中のジャンゴ・フェットです。緑にしたらボバ・フェットw

久々にそれなりの時間をかけてmodoを触ったものの、当然ながら腕が上がっておりません。色々と作ってはやり直しの繰り返し。でも、そうやっていると、自分なりに効率良く、きれいなポリゴンを保てる作り方がわかってきますね。プロの方は、毎日やっているわけだから、かなわんわけです。

まだ、標準のマテリアルとか、HDRIでレンタリングしているだけなので、質感やライティングは適当な感じです。最初は顔の部分だけ作るつもりでしたが、顔だけだと中途半端な気がしたので、体も作り始めました。服のシワとかはスカルプトでも使ってみようかな〜とか。modoは、標準の環境でささっと作っただけでも、かなり綺麗な仕上がりになるので楽しいです。

2011年1月15日土曜日

modo での合成用出力

modo のマニュアルからの引用。コンポジット用には、どのパスを書き出せば良いのかは迷うところですが、マニュアルに答えがありました。Final Color Outputs(最終カラー出力)の構成要素は、次のとおりとのことです。

Final Color Outputs =

+ Illumination Total

+ Transparent Shading

+ Reflection Shading

+ Specular Shading

+ Subsurface Shading

+ Luminous Shading

あとは、こちらにAlpha を足すぐらいでしょうか。

modo のパスは、非常に種類が多いので何を書きだすのが正解かわかっていませんでしたが、ちゃんとマニュアルに答えがありました、、、もっと読まないと。

ちなみに、これらのパスを一度に追加する機能なりスクリプトってないものでしょうかね。Luxology のフォーラムでも同じような質問のスレがいくつかあったけど、答えがなく。Macro 保存すれば良いのかな、、、

Final Color Outputs =

+ Illumination Total

+ Transparent Shading

+ Reflection Shading

+ Specular Shading

+ Subsurface Shading

+ Luminous Shading

あとは、こちらにAlpha を足すぐらいでしょうか。

modo のパスは、非常に種類が多いので何を書きだすのが正解かわかっていませんでしたが、ちゃんとマニュアルに答えがありました、、、もっと読まないと。

ちなみに、これらのパスを一度に追加する機能なりスクリプトってないものでしょうかね。Luxology のフォーラムでも同じような質問のスレがいくつかあったけど、答えがなく。Macro 保存すれば良いのかな、、、

2011年1月14日金曜日

modo のリニアワークフロー

さて、前回までのmodo のリニアワークフローのまとめが、説明多すぎですっきりしなかったので、表面的なやり方のみを改めてまとめ直しました。

1. テクスチャのリニア化(取り込み画像のリニア化)

デジカメの写真などは、ガンマ補正されているので、ガンマ値をリニアな1.0 に戻すために、ガンマ逆補正を行います。(過去記事で間違って、逆補正のことを補正と書いてたので修正しました。ごめんなさい、、、)

Shader Tree で、テクスチャなどの画像を選び、適切なガンマ値を入力して逆補正します。下の画像は、デジカメの写真なので、ガンマ値が2.2 であると想定し、Gamma の入力欄に、1/2.2(1/画像のガンマ値)を入力。

2. 環境のリニア化(作業環境のリニア化)

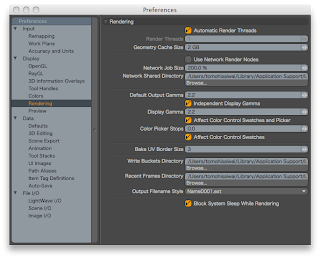

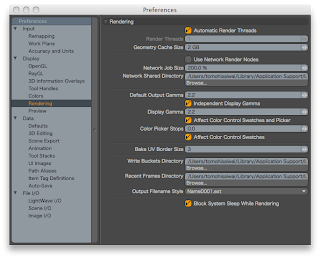

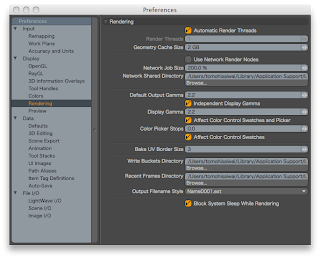

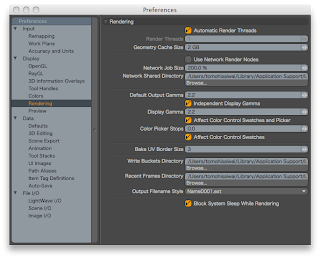

リニアな状態で画像を表示できるよう、作業環境を設定します。Preference(System > Preferences... を選択)で、Rendering を選択。次の画面が表示されます。

Default Gamma Output とDisplay Gamma に、それぞれ適切なガンマ値を入力。上記の画面では同じになっていますが、これは環境によって変わるため、必ず一致するわけではありません。Independent Display Gamma は、常にチェックを入れます。

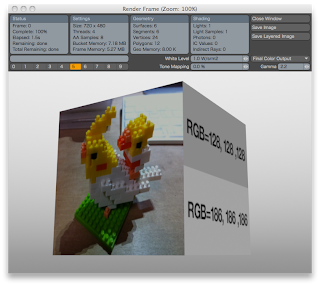

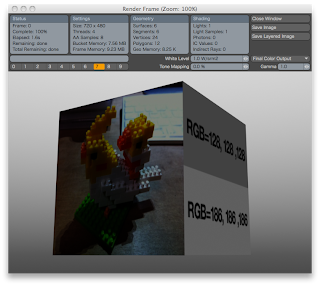

3. 適切な状態での書き出し(リニアを保持して書き出し)

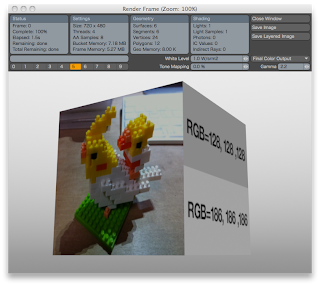

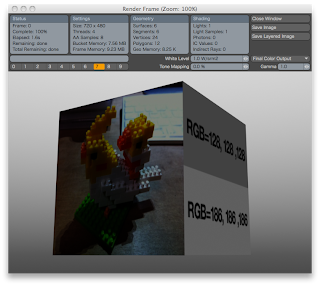

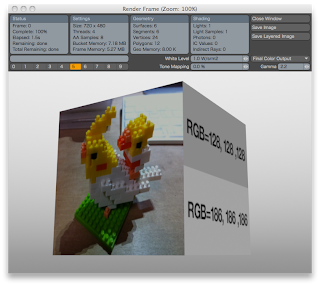

リニア環境で作ったものを、リニアな状態を保持して書き出すためには、HDRI 形式での書き出しが最適です。下の画像は、HDRI で書きだすときのFinal Color Output の設定。

Gamma は、1.0、Clamp Colors とDithering は、オフ。Render Frame で画像を保存する際は、Layered OpenEXR float 32-bit を選択(他の選択肢でも可)。exr 形式は、psd 形式のようにワンファイルでマルチレイヤーを保持できますが、編集できるソフトウェアは、限定されます。

---

modo のFinal Color Output の設定は非常に奥が深いので、このあたりは改めてマニュアルを読みなおそうと思いますが、modo UserGroup Osaka のブログでも、非常にわかりやすく解説されていますので、ご参考まで。

HDR で書きだすときに、Clamp Colors とDithering をオフにする理由については、マニュアルに書かれています。以下、modo 301 のマニュアルからの抜粋です。長いけど、しっかりと理解したい方は頑張って読んでください!私も今から読みます(^^

Clamp Colors( カラーのクランプ)

modo のレンダリングエンジンは、すべての色とシェーディングの計算に、IEEE 浮動小数点による高精度で高ダイナミックレンジの値を使用しています。計算結果は、このレベルの出力が必要な状況に対応できるよう、リニアなHDR ファイルに保存できます。ただし、CRT や液晶モニターなどの従来方式の出力サービスでHDR の値を扱う場合には、コントラストの高い領域のエッジにエイリアス( ギザギザした線) が見えることがあります。これは、デジタルカメラでハイコントラストの写真を撮ったときに見られる現象に似ています。こうした望ましくない画像が現れたときは、Clamp Colors( カラーのクランプ) を使うと、アンチエリアシングを行う前に、すべての色を100%を越えない値に制限します。

エイリアシング現象を理解するためには、従来から使われているアンチエイリアシングの仕組みを知ることがいちばんです。コントラストが極端に違う2 つのエッジがある場合、その間に位置するピクセルが、両エッジのブレンドさせる形でレンダリングされます。色空間が24

ビットの場合は、これがもっとも効率的な方法です。なぜなら、両エッジの値の差が最大であったとしても、両者を繋ぐ色の階調はさほど多くはならず、しかも、すべての階調が、通常の出力デバイスで表示できる色によって構成できるからです。ところが、HDR の場合は、1

つのピクセルとその隣のピクセルとの間の明るさの違いが、数万階調にも及ぶことがあります。RGB 値で(0,0,0) の黒いピクセルのすぐ隣に、(10000,10000,20000) というのピクセルがあったとします。これをアンチエイリアシングすると、中間のピクセルの値は(5000,5000,10000) となります。これらの極端に値の高いピクセルは、通常のディスプレイでは白にしか表示されません。そのため、やっぱりエイリアスが発生してしまうのです。このようなHDR ピクセルは、スーパーブライトまたはスーパーホワイトと呼ばれ、ポストプロセスの段階で、”ブルーム”処理を施す領域の特定によく使われます。ブルームもまた、エッジのエイリアスを目立たなくする効果があります。

Dithering( ディザリング)

デフォルトでは、ディザリングは有効になっています。これによって、各カラーコンポーネントが8 ビットの通常のダイナミックレンジの画像ファイルにおいて、バンディング現象を抑えるのにちょうどいい量のディザリングが施されます。基本的には、この値は0 から1/255 の間の乱数になります。浮動小数点を8 ビットの整数にクオンタイズしたときに、完全な黒はそのまま残る値です。OpenEXR やHDR などの高ダイナミックレンジの形式では、ディザリングは必要ないので、このオプションを無効にしておくとよいでしょう。

1. テクスチャのリニア化(取り込み画像のリニア化)

デジカメの写真などは、ガンマ補正されているので、ガンマ値をリニアな1.0 に戻すために、ガンマ逆補正を行います。(過去記事で間違って、逆補正のことを補正と書いてたので修正しました。ごめんなさい、、、)

Shader Tree で、テクスチャなどの画像を選び、適切なガンマ値を入力して逆補正します。下の画像は、デジカメの写真なので、ガンマ値が2.2 であると想定し、Gamma の入力欄に、1/2.2(1/画像のガンマ値)を入力。

2. 環境のリニア化(作業環境のリニア化)

リニアな状態で画像を表示できるよう、作業環境を設定します。Preference(System > Preferences... を選択)で、Rendering を選択。次の画面が表示されます。

Default Gamma Output とDisplay Gamma に、それぞれ適切なガンマ値を入力。上記の画面では同じになっていますが、これは環境によって変わるため、必ず一致するわけではありません。Independent Display Gamma は、常にチェックを入れます。

3. 適切な状態での書き出し(リニアを保持して書き出し)

リニア環境で作ったものを、リニアな状態を保持して書き出すためには、HDRI 形式での書き出しが最適です。下の画像は、HDRI で書きだすときのFinal Color Output の設定。

Gamma は、1.0、Clamp Colors とDithering は、オフ。Render Frame で画像を保存する際は、Layered OpenEXR float 32-bit を選択(他の選択肢でも可)。exr 形式は、psd 形式のようにワンファイルでマルチレイヤーを保持できますが、編集できるソフトウェアは、限定されます。

---

modo のFinal Color Output の設定は非常に奥が深いので、このあたりは改めてマニュアルを読みなおそうと思いますが、modo UserGroup Osaka のブログでも、非常にわかりやすく解説されていますので、ご参考まで。

HDR で書きだすときに、Clamp Colors とDithering をオフにする理由については、マニュアルに書かれています。以下、modo 301 のマニュアルからの抜粋です。長いけど、しっかりと理解したい方は頑張って読んでください!私も今から読みます(^^

Clamp Colors( カラーのクランプ)

modo のレンダリングエンジンは、すべての色とシェーディングの計算に、IEEE 浮動小数点による高精度で高ダイナミックレンジの値を使用しています。計算結果は、このレベルの出力が必要な状況に対応できるよう、リニアなHDR ファイルに保存できます。ただし、CRT や液晶モニターなどの従来方式の出力サービスでHDR の値を扱う場合には、コントラストの高い領域のエッジにエイリアス( ギザギザした線) が見えることがあります。これは、デジタルカメラでハイコントラストの写真を撮ったときに見られる現象に似ています。こうした望ましくない画像が現れたときは、Clamp Colors( カラーのクランプ) を使うと、アンチエリアシングを行う前に、すべての色を100%を越えない値に制限します。

エイリアシング現象を理解するためには、従来から使われているアンチエイリアシングの仕組みを知ることがいちばんです。コントラストが極端に違う2 つのエッジがある場合、その間に位置するピクセルが、両エッジのブレンドさせる形でレンダリングされます。色空間が24

ビットの場合は、これがもっとも効率的な方法です。なぜなら、両エッジの値の差が最大であったとしても、両者を繋ぐ色の階調はさほど多くはならず、しかも、すべての階調が、通常の出力デバイスで表示できる色によって構成できるからです。ところが、HDR の場合は、1

つのピクセルとその隣のピクセルとの間の明るさの違いが、数万階調にも及ぶことがあります。RGB 値で(0,0,0) の黒いピクセルのすぐ隣に、(10000,10000,20000) というのピクセルがあったとします。これをアンチエイリアシングすると、中間のピクセルの値は(5000,5000,10000) となります。これらの極端に値の高いピクセルは、通常のディスプレイでは白にしか表示されません。そのため、やっぱりエイリアスが発生してしまうのです。このようなHDR ピクセルは、スーパーブライトまたはスーパーホワイトと呼ばれ、ポストプロセスの段階で、”ブルーム”処理を施す領域の特定によく使われます。ブルームもまた、エッジのエイリアスを目立たなくする効果があります。

Dithering( ディザリング)

デフォルトでは、ディザリングは有効になっています。これによって、各カラーコンポーネントが8 ビットの通常のダイナミックレンジの画像ファイルにおいて、バンディング現象を抑えるのにちょうどいい量のディザリングが施されます。基本的には、この値は0 から1/255 の間の乱数になります。浮動小数点を8 ビットの整数にクオンタイズしたときに、完全な黒はそのまま残る値です。OpenEXR やHDR などの高ダイナミックレンジの形式では、ディザリングは必要ないので、このオプションを無効にしておくとよいでしょう。

2011年1月12日水曜日

3DCG におけるリニアワークフロー その4

modo におけるリニアワークフロー、最後は、「適切な状態での書き出し」についてです。

適切な状態での書き出し

取り込んだテクスチャを、最適な環境で見る方法まではわかりました。しかし、ここまでは、modo の中だけのお話です。レンダリングした画像は、最終的に、JPEG などに書き出して保存します。ここまでのワークフローが整っても、今までリニア環境で見てきたものと、違う画像が書き出されてしまっては、これまでの作業の意味がなくなってしまいます。

modo では、レンダリングした画像は、Render Frame で確認できます。この時点で画像は、.tmp という形式で保存されています。おそらく、temporary(仮の)という意味だと思います。

Render Frame から、保存形式を選んで画像を書き出しますが、このときに先のステップで設定した、Default Gamma Output が有効になるわけです。Render Frame 内にあるガンマの設定欄は、Display Gamma を変えるものなので、この数値を変えても、書き出しのときのガンマには影響はありません。

リニア環境で作った.tmp のデータでそのまま保存できれば一番良いのですが、一般的な形式ではないので汎用的な形式で保存する必要があります。最も良いのは、HDRI(.exr)です。HDRI であれば、これまでのリニアワークフローで作ってきたデータを損なうこと無く、リニアなまま書き出しができるそうです。理想的ですね。

HDRI は、マルチレイヤーをサポートしてるので、Photoshop のように1つのファイルで、Diffuse, Alpha などの要素をレイヤー化した状態で書き出すことができます。ただし、それを開くには、対応したソフトウェアが必要となります。必ずしも、マルチレイヤーで書き出さなくてはいけないわけではありませんが、ファイル形式にそこまでこだわるなら、マルチレイヤーにした方が良いかと思います。

modo でHDRI 形式(マルチレイヤー)で保存する場合、Render Frame で、Save Layered Image を選んで、保存します。exr 形式には種類がありますが、Layered OpenEXR float 32-bit が、最も高品質に書き出せるようです。ただし、データ容量が非常に重くなるので注意が必要です。

HDRI 書き出しの際は、Final Color Output のプロパティにある、Gamma の欄で、「1.0 Linear」を選びます。また、HDRI で書き出す場合、Clamp Colors とDithering は、オフにします。理由は、マニュアルを見ると書いてありますが、後日、触れようと思います。

HDRI 以外で書き出す際は、目的に合わせてガンマ値を決め、その数値を設定します。いまは、Windows もMac もガンマ値が2.2 になったので、これで通用することが多くはなっていると思います(絶対ではありません)。

適切な状態での書き出しのまとめ

リニアワークフローにのっとって作ったデータを、そのままリニアな状態で書き出すためには、保存形式で Layered OpenEXR float 32-bit (HDRI)を選ぶ。その際、Final Color Output の出力ガンマ値は、1.0 で、Clamp Colors とDithering は、オフにする。exr 形式のデータを編集するには、Photoshop(プラグインが必要になると思います)など、対応したソフトウェアが必要。

exr 以外の形式で書き出すときには、用途に応じてガンマ値を決定する。

---

簡単に一つの記事でまとめようと思ったリニアワークフローですが、調べてみるとわからないこと、知らなかったことが多く、次々と重要なことを学ぶ結果となりました。最終出力の段階となって知ることとなった、OpenEXR のことは、また別の記事で触れたいと思います。あと、説明が多くなってしまったので、後日、modo でリニアワークフローの設定について、改めて簡潔にまとめようと思います。

リニアワークフローについての最初の記事でも書きましたが、こちらの情報をまとめられたのは、modo mode のTakumi さんのおかげです。最初、Takumi さんの記事を読んだときは、難しくて良くわからず、理解できるようにと色々調べた結果、非常に重要なことが書かれていると次第にわかるようになり、最終的には、全てが理解できました。Takumi さんの記事に出会えなければ、未だにリニアワークフローの重要性に気が付いていなかったかもしれません。Takumi さんには、改めて御礼申し上げます。リニアワークフローについて興味のある方は、是非、Takumi さんのウェブサイトをご覧ください。

適切な状態での書き出し

取り込んだテクスチャを、最適な環境で見る方法まではわかりました。しかし、ここまでは、modo の中だけのお話です。レンダリングした画像は、最終的に、JPEG などに書き出して保存します。ここまでのワークフローが整っても、今までリニア環境で見てきたものと、違う画像が書き出されてしまっては、これまでの作業の意味がなくなってしまいます。

modo では、レンダリングした画像は、Render Frame で確認できます。この時点で画像は、.tmp という形式で保存されています。おそらく、temporary(仮の)という意味だと思います。

Render Frame から、保存形式を選んで画像を書き出しますが、このときに先のステップで設定した、Default Gamma Output が有効になるわけです。Render Frame 内にあるガンマの設定欄は、Display Gamma を変えるものなので、この数値を変えても、書き出しのときのガンマには影響はありません。

リニア環境で作った.tmp のデータでそのまま保存できれば一番良いのですが、一般的な形式ではないので汎用的な形式で保存する必要があります。最も良いのは、HDRI(.exr)です。HDRI であれば、これまでのリニアワークフローで作ってきたデータを損なうこと無く、リニアなまま書き出しができるそうです。理想的ですね。

HDRI は、マルチレイヤーをサポートしてるので、Photoshop のように1つのファイルで、Diffuse, Alpha などの要素をレイヤー化した状態で書き出すことができます。ただし、それを開くには、対応したソフトウェアが必要となります。必ずしも、マルチレイヤーで書き出さなくてはいけないわけではありませんが、ファイル形式にそこまでこだわるなら、マルチレイヤーにした方が良いかと思います。

modo でHDRI 形式(マルチレイヤー)で保存する場合、Render Frame で、Save Layered Image を選んで、保存します。exr 形式には種類がありますが、Layered OpenEXR float 32-bit が、最も高品質に書き出せるようです。ただし、データ容量が非常に重くなるので注意が必要です。

HDRI 書き出しの際は、Final Color Output のプロパティにある、Gamma の欄で、「1.0 Linear」を選びます。また、HDRI で書き出す場合、Clamp Colors とDithering は、オフにします。理由は、マニュアルを見ると書いてありますが、後日、触れようと思います。

HDRI 以外で書き出す際は、目的に合わせてガンマ値を決め、その数値を設定します。いまは、Windows もMac もガンマ値が2.2 になったので、これで通用することが多くはなっていると思います(絶対ではありません)。

適切な状態での書き出しのまとめ

リニアワークフローにのっとって作ったデータを、そのままリニアな状態で書き出すためには、保存形式で Layered OpenEXR float 32-bit (HDRI)を選ぶ。その際、Final Color Output の出力ガンマ値は、1.0 で、Clamp Colors とDithering は、オフにする。exr 形式のデータを編集するには、Photoshop(プラグインが必要になると思います)など、対応したソフトウェアが必要。

exr 以外の形式で書き出すときには、用途に応じてガンマ値を決定する。

---

簡単に一つの記事でまとめようと思ったリニアワークフローですが、調べてみるとわからないこと、知らなかったことが多く、次々と重要なことを学ぶ結果となりました。最終出力の段階となって知ることとなった、OpenEXR のことは、また別の記事で触れたいと思います。あと、説明が多くなってしまったので、後日、modo でリニアワークフローの設定について、改めて簡潔にまとめようと思います。

リニアワークフローについての最初の記事でも書きましたが、こちらの情報をまとめられたのは、modo mode のTakumi さんのおかげです。最初、Takumi さんの記事を読んだときは、難しくて良くわからず、理解できるようにと色々調べた結果、非常に重要なことが書かれていると次第にわかるようになり、最終的には、全てが理解できました。Takumi さんの記事に出会えなければ、未だにリニアワークフローの重要性に気が付いていなかったかもしれません。Takumi さんには、改めて御礼申し上げます。リニアワークフローについて興味のある方は、是非、Takumi さんのウェブサイトをご覧ください。

2011年1月9日日曜日

3DCG におけるリニアワークフロー その3

modo におけるリニアワークフローですが、次のステップの中で、前回はテクスチャのリニア化を行いました。今回は、環境のリニア化を行う方法です。

1. テクスチャのリニア化

2. 環境のリニア化

3. 適切な状態での書き出し

環境のリニア化

まずは、Preferences の設定。System > Preferences... を選択し、開いた画面で左の「Rendering 」のメニューを選ぶと、次の画面が表示されます。

この画面の中に含まれる、ガンマ関連の設定項目は、次の通り。

- Default Gamma Output

- Independent Display Gamma

- Display Gamma

このうち、Default Gamma Output と、Display Gamma は、私の環境では、デフォルトで2.2 になっていました。私は、Mac を使っていますが、現時点での最新のOS 環境では、ガンマ値は2.2 で、WIndows のガンマ値と同じです。また、参照したサイトにあるチェッカー(実際に自分のが使っているディスプレイのおおよそのガンマ値を調べられる)で確認したところ、2.2 で良いようでしたので、このままにしておきます。

Independent Display Gamma は、最初はチェックが入っていませんが、チェックを入れます。この説明は後で行います。

Default Gamma Output が、出力のためのデフォルトのガンマ値を決めるのに対して、Display Gamma では、表示のためのデフォルトのガンマ値を決めます。Default Gamma Output を変えても表示は変わりませんが、画像を書き出したときに設定値が影響します。Display Gamma を変えても出力に影響はありませんが、表示が変わります。

Default Gamma Output 2.2 でJPEG 保存したもの。

Default Gamma Output 1.0 でJPEG 保存したもの。

Render Frame でDisplay Gamma 2.2 で表示したもの。

Render Frame でDisplay Gamma 1.0 で表示したもの。

Independent Display Gamma がオフの場合、Preview には、Shader Tree のFinal Color Output のガンマ値が反映されます。オンの場合は、

Final Color Output のガンマ値を変えても、Preview には影響がありません。

Default Gamma Output とDisplay Gamma のガンマ値が同じであれば、Independent Display Gamma がオフでも、Preview に表示される情報は変わりません。しかし、ディスプレイなどの表示環境はバラバラなので、両者が異なる場合もあります。そのときに、Independent Display Gamma をオフにしていると、Preview では、正しい情報が表示されない場合があります。Independent Display Gamma をオンにしておくことで、これを回避できる(Preview には、Output のガンマ値の影響を受けず、Display Gamma の値が反映される)というわけです。

環境のリニア化のまとめ

Preferences のRendering メニューで、Default Gamma Output とDisplay Gamma の値を、環境に合わせて適切に設定し、Independent Display Gamma にチェックを入れる。(まとめると、短いな、、、)

次は、適切な状態での書き出しについて、まとめます〜

[参考] modo のリファレンスからの抜粋:Preferences > Rendering のGamma 関連の設定について

Default Gamma Output:

When adding new Render Output layers to the Shader Tree, this value determines the default Gamma setting for the item. Users may over-ride this value by adjusting the same value within the Render Output item.

Independent Display Gamma:

When this option is enabled, users may specify an in dependant gamma value for the Render Display window. Users working in what is called a 'Linear Workflow' where images maps and render outputs are linearized for further down-stream compositing will benefit from previewing the images in the Render Display viewport with the final gamma, as opposed to the output gamma, streamlining the workflow.

Display Gamma:

This option determines the default gamma amount for the Render Output display when 'Independent Display Gamma' is enabled. This option is independent from the 'Default Gamma Output' value, and only affects the display of images, not how they are saved or exported. Users may also over-ride this value in the Render Display window itself.

1. テクスチャのリニア化

2. 環境のリニア化

3. 適切な状態での書き出し

環境のリニア化

まずは、Preferences の設定。System > Preferences... を選択し、開いた画面で左の「Rendering 」のメニューを選ぶと、次の画面が表示されます。

この画面の中に含まれる、ガンマ関連の設定項目は、次の通り。

- Default Gamma Output

- Independent Display Gamma

- Display Gamma

このうち、Default Gamma Output と、Display Gamma は、私の環境では、デフォルトで2.2 になっていました。私は、Mac を使っていますが、現時点での最新のOS 環境では、ガンマ値は2.2 で、WIndows のガンマ値と同じです。また、参照したサイトにあるチェッカー(実際に自分のが使っているディスプレイのおおよそのガンマ値を調べられる)で確認したところ、2.2 で良いようでしたので、このままにしておきます。

Independent Display Gamma は、最初はチェックが入っていませんが、チェックを入れます。この説明は後で行います。

Default Gamma Output が、出力のためのデフォルトのガンマ値を決めるのに対して、Display Gamma では、表示のためのデフォルトのガンマ値を決めます。Default Gamma Output を変えても表示は変わりませんが、画像を書き出したときに設定値が影響します。Display Gamma を変えても出力に影響はありませんが、表示が変わります。

Default Gamma Output 2.2 でJPEG 保存したもの。

Default Gamma Output 1.0 でJPEG 保存したもの。

Render Frame でDisplay Gamma 2.2 で表示したもの。

Render Frame でDisplay Gamma 1.0 で表示したもの。

Independent Display Gamma がオフの場合、Preview には、Shader Tree のFinal Color Output のガンマ値が反映されます。オンの場合は、

Final Color Output のガンマ値を変えても、Preview には影響がありません。

Default Gamma Output とDisplay Gamma のガンマ値が同じであれば、Independent Display Gamma がオフでも、Preview に表示される情報は変わりません。しかし、ディスプレイなどの表示環境はバラバラなので、両者が異なる場合もあります。そのときに、Independent Display Gamma をオフにしていると、Preview では、正しい情報が表示されない場合があります。Independent Display Gamma をオンにしておくことで、これを回避できる(Preview には、Output のガンマ値の影響を受けず、Display Gamma の値が反映される)というわけです。

環境のリニア化のまとめ

Preferences のRendering メニューで、Default Gamma Output とDisplay Gamma の値を、環境に合わせて適切に設定し、Independent Display Gamma にチェックを入れる。(まとめると、短いな、、、)

次は、適切な状態での書き出しについて、まとめます〜

[参考] modo のリファレンスからの抜粋:Preferences > Rendering のGamma 関連の設定について

Default Gamma Output:

When adding new Render Output layers to the Shader Tree, this value determines the default Gamma setting for the item. Users may over-ride this value by adjusting the same value within the Render Output item.

Independent Display Gamma:

When this option is enabled, users may specify an in dependant gamma value for the Render Display window. Users working in what is called a 'Linear Workflow' where images maps and render outputs are linearized for further down-stream compositing will benefit from previewing the images in the Render Display viewport with the final gamma, as opposed to the output gamma, streamlining the workflow.

Display Gamma:

This option determines the default gamma amount for the Render Output display when 'Independent Display Gamma' is enabled. This option is independent from the 'Default Gamma Output' value, and only affects the display of images, not how they are saved or exported. Users may also over-ride this value in the Render Display window itself.

3DCG におけるリニアワークフロー その2

前回は、3DCG におけるリニアワークフローとは何かということを書きました。これを踏まえて、modo におけるリニアワークフローについて、具体的な方法をまとめておきます。前回も今回も、リニアワークフローの記事をまとめるにあたっては、modo mode Takumi さんがウェブサイトで提供してくれた情報を全面的に参考にしています。そちらの情報が無ければムリ、、、Takumi さんには、心より感謝いたします。

さて、前回、3DCG におけるリニアワークフローとして、次のようなことが必要と書きました。

1. テクスチャのリニア化

2. 環境のリニア化

3. 適切な状態での書き出し

これを踏まえて、具体的な手順をまとめます。と、その前に、私の環境ですが、iMac で現時点では最新のMac OS X v10.6.6(Snow Leopard)を使っています。modo も最新の501 です。Mac は、Leopard までは、デフォルトのガンマ値が1.8 でしたが、Snow Leopard 以降は、2.2 になっています。

テクスチャのリニア化

まず、テクスチャとしてiPhone 4 で撮影した写真を準備。

また、Photoshop CS5 で作った画像も用意しました。jpg で保存しています。

両者をmodo に取り込んで、Planar ではりつけてレンダリングした結果をRender Frame で確認。Render Frame のガンマは、2.2です(Mac 版のmodo ではデフォルト)。iPhone で撮った写真は明るく見えます。

デジカメで撮った写真のガンマ値は、大体2.2 なので、それを踏まえてガンマ逆補正(すでにガンマが加わったものをリニアに直す作業)を行います。Shader Tree で、Image Map を選び、ガンマ値を、デフォルトの1.0 に対して、「1/2.2」と入力します。

再びレンダーし、Render Frame で確認。画像の明るさが適切に調整されたことがわかりますね。

ちなみに、Photoshop で作った画像は、ガンマを1/2.2 にすると、レンダーしたときに元よりも暗くなります。元々、パソコン上で作ったものなので、補正は必要ないということかな、、、

テクスチャのリニア化のまとめ

テクスチャに適切なガンマ補正を行うためには、まず、そのテクスチャのガンマを調べ、modo のImage Map のプロパティで、「1/ガンマ値」と入力するという流れになります。

今回は、デジカメで撮った写真を使ったため、ガンマが2.2 であると想定し、modo 上で補正しました。では、ネットで入手した画像や、いつの時代のパソコンで作られたかわからないようなデータの補正をするときに、どのようにしてガンマ値を調べるか。その方法は残念ながら無いようです、、、

次の記事では、環境のリニア化についてまとめてみます。

さて、前回、3DCG におけるリニアワークフローとして、次のようなことが必要と書きました。

1. テクスチャのリニア化

2. 環境のリニア化

3. 適切な状態での書き出し

これを踏まえて、具体的な手順をまとめます。と、その前に、私の環境ですが、iMac で現時点では最新のMac OS X v10.6.6(Snow Leopard)を使っています。modo も最新の501 です。Mac は、Leopard までは、デフォルトのガンマ値が1.8 でしたが、Snow Leopard 以降は、2.2 になっています。

テクスチャのリニア化

まず、テクスチャとしてiPhone 4 で撮影した写真を準備。

また、Photoshop CS5 で作った画像も用意しました。jpg で保存しています。

両者をmodo に取り込んで、Planar ではりつけてレンダリングした結果をRender Frame で確認。Render Frame のガンマは、2.2です(Mac 版のmodo ではデフォルト)。iPhone で撮った写真は明るく見えます。

デジカメで撮った写真のガンマ値は、大体2.2 なので、それを踏まえてガンマ逆補正(すでにガンマが加わったものをリニアに直す作業)を行います。Shader Tree で、Image Map を選び、ガンマ値を、デフォルトの1.0 に対して、「1/2.2」と入力します。

再びレンダーし、Render Frame で確認。画像の明るさが適切に調整されたことがわかりますね。

ちなみに、Photoshop で作った画像は、ガンマを1/2.2 にすると、レンダーしたときに元よりも暗くなります。元々、パソコン上で作ったものなので、補正は必要ないということかな、、、

テクスチャのリニア化のまとめ

テクスチャに適切なガンマ補正を行うためには、まず、そのテクスチャのガンマを調べ、modo のImage Map のプロパティで、「1/ガンマ値」と入力するという流れになります。

今回は、デジカメで撮った写真を使ったため、ガンマが2.2 であると想定し、modo 上で補正しました。では、ネットで入手した画像や、いつの時代のパソコンで作られたかわからないようなデータの補正をするときに、どのようにしてガンマ値を調べるか。その方法は残念ながら無いようです、、、

次の記事では、環境のリニア化についてまとめてみます。

2011年1月7日金曜日

3DCG におけるリニアワークフロー その1

昨年、C3D でも話題になった、リニアワークフローですが、正直、どういうものなのかあまりわかっておらず、重要性も理解できていませんでした。しかし、以前から読まねばと思っていた、modo mode のTakumi さんのリニアワークフロー解説をざっと読んだところ、冷や汗がでました。これは知らねば恥ずかしいことだと感じたからです。

ということで、リニアワークフローについて、あとから読み返せるように自分なりにまとめてみようと思ったら、、、ウェブ上に色々と情報はあるものの、自分の頭ではいまいちしっくりくるものがなく、2日がかりで色々と調べまくりました。でも、間違ってるところがあったら、ご容赦&ご指摘ください。(´Д` )

Linear Workflow(リニアワークフロー)ってなに?

CG 用語は、単語の意味がわかれば、感覚的に理解できることが多いのですが、リニアワークフローは、いまいちピンときません。「Linear」と「Workflow」のそれぞれの意味を調べると次のようになっています。

Linear=線の、線形の、線状に伸びる、直線の、直線状の、長さの

Workflow=作業[仕事・業務]の流れ

「直線的な作業の流れ?」

やっぱり、良くわかりませんね、、、というわけで、リニアワークフローの「リニア」が何を示しているのか調べた結果、まず、ガンマというものを知る必要があるとわかりました。

Gamma(ガンマ)ってなに?

ガンマとは、「入力される情報と出力される情報のバランスのこと」だそうです。うーん、、、

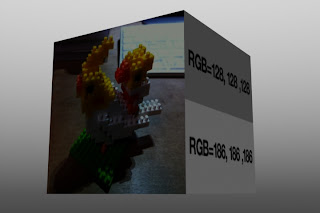

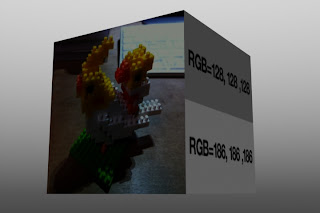

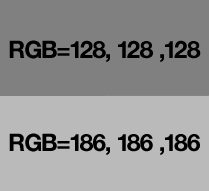

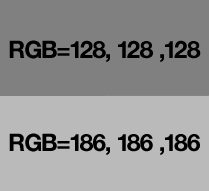

RGB の場合、0, 0, 0 は、100% の黒(明るさ 0%)、255, 255, 255 は、100% の白(明るさ 100%)です。128, 128, 128 では、その中間(50%) のグレーになるはずですが、実際にその色を作ってみると、かなり濃く見えます。感覚的に50% グレーに見えるRGB 値は、186, 186, 186 ぐらいだそうです。

なぜ、このようになるのか?コンピュータ内部で、50% のグレーを作っても、ディスプレイのガンマ値が違うために、このようなことが起こります。ディスプレイのガンマ値は、2.2 となっているものが多いそうです。

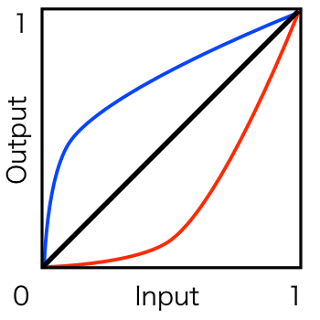

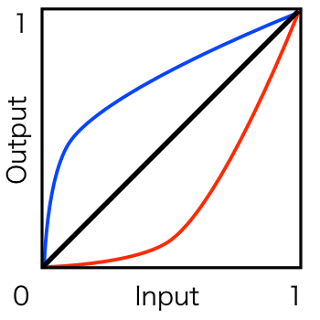

ガンマについて説明されたサイトの多くでは、次のような図を見ることができます。Input(入力側)とOutput(出力側)のバランスがとれた状態、つまり、コンピュータで作った50% のグレーが、見た目にもそのとおりに見える理想の状態が、ガンマ値1.0 で、図では、真ん中の直線(Linear)がそれを示しています。繰り返しとなりますが、これは入力したものが、そのまま出力(表示)されることを意味します。

しかし、実際には、ほとんどのディスプレイのガンマ値は、2.2 ぐらいで、図では赤い曲線のような弧を描き、暗く見えてしまいます。

ガンマ値2.2 を、1.0 に近づけるためには、それとは逆の数値をかける必要があります。この逆の数値が、ガンマ(=対数)で、ガンマを使ってガンマ値を1.0 に補正することをGamma Correction(ガンマ補正)と言います。(2011年2月5日追記:ディスプレイなどは、ガンマ補正により、ガンマが2.2になっています。これを1.0のリニアなガンマに補正すること、つまりガンマ補正に対するガンマ補正のことを、ガンマ逆補正というそうです。)

そもそもディスプレイのガンマ値が1.0 になっていて、コンピュータで作った色が完全に再現できれば、ガンマ補正など行う必要がないわけですが、実際には、そうなっていません。理由については、下記、参照サイトのDesign Visualization 中の記事で触れられています。なので、補正が必要となるわけです。

結論:Linear Workflow(リニアワークフロー)とは

直訳的に解釈すると、「理想のガンマ値である1.0(図示すると「Linear=直線」になっている状態)に近づけるための作業手順(Workflow)」が、リニアワークフローということになります。実際の意味としては、画像や写真等、取り込んだ素材を適切な状態に変換し、正しく表示させ、その環境で加工したものが、また別の環境でも適切に表示させるための一連の作業ということになるかと思います。なので、リニアワークフローには、ディスプレイのガンマ補正だけでなく、画像のリニア化なども含まれます。

何だか、当たり前の話なんですが、それを今まで知らなかったというorz フォトリアルな表現などを追求するなら、リニアワークフローは必須と言えます。

3DCG におけるリニアワークフローとは

リニアワークフローは、2D でも3D でも、コンピュータで画像を作るときには、意識すべき事柄ですが、3DCG の場合に限定してまとめると、次のようになるかと思います。

1. テクスチャのガンマ値を適切に設定する。(テクスチャのリニア化)

2. CG ソフトで作った画像を、ディスプレイで正しく表示できるようにする。(環境のリニア化)

3. リニア環境で作った画像が、別の環境でも正しく表示できるように書き出す。

では、modo におけるリニアワークフローについての、具体的なお話は次の記事で。

参考にしたサイト

modo mode

modo におけるリニアワークフローについて。

Design VIsualization(Autodesk)

リニアワークフローの一般的な説明と、3DS Max に特化したお話。

osakana.factory - ガンマって何?

ガンマについての、噛み砕いた説明。

はてなキーワード 対数

対数の説明。

weblio 辞書 ガンマ特性

ビデオ用語としてのガンマ特性の説明。

ソニービジネスソリューション株式会社 ビデオ機能活用集 技術情報

ガンマについての説明。

Mac OS X v10.6 ガンマ 2.2 について

Mac OS X v10.6(snow leopard)のガンマ値についての説明。

3DCGデザイナ、映像屋あたりの日記

リニアワークフローの説明。Maya での実現方法。

ガンマ補正の話

ガンマ補正の話w

ディスプレイガンマの調整

ガンマ補正についての説明。

Topic - Video: The Beginners Explanation of Gamma Correction & Linear Workflow

Luxology フォーラムの、リニアワークフローについてのトピック。

ということで、リニアワークフローについて、あとから読み返せるように自分なりにまとめてみようと思ったら、、、ウェブ上に色々と情報はあるものの、自分の頭ではいまいちしっくりくるものがなく、2日がかりで色々と調べまくりました。でも、間違ってるところがあったら、ご容赦&ご指摘ください。(´Д` )

Linear Workflow(リニアワークフロー)ってなに?

CG 用語は、単語の意味がわかれば、感覚的に理解できることが多いのですが、リニアワークフローは、いまいちピンときません。「Linear」と「Workflow」のそれぞれの意味を調べると次のようになっています。

Linear=線の、線形の、線状に伸びる、直線の、直線状の、長さの

Workflow=作業[仕事・業務]の流れ

「直線的な作業の流れ?」

やっぱり、良くわかりませんね、、、というわけで、リニアワークフローの「リニア」が何を示しているのか調べた結果、まず、ガンマというものを知る必要があるとわかりました。

Gamma(ガンマ)ってなに?

ガンマとは、「入力される情報と出力される情報のバランスのこと」だそうです。うーん、、、

RGB の場合、0, 0, 0 は、100% の黒(明るさ 0%)、255, 255, 255 は、100% の白(明るさ 100%)です。128, 128, 128 では、その中間(50%) のグレーになるはずですが、実際にその色を作ってみると、かなり濃く見えます。感覚的に50% グレーに見えるRGB 値は、186, 186, 186 ぐらいだそうです。

なぜ、このようになるのか?コンピュータ内部で、50% のグレーを作っても、ディスプレイのガンマ値が違うために、このようなことが起こります。ディスプレイのガンマ値は、2.2 となっているものが多いそうです。

ガンマについて説明されたサイトの多くでは、次のような図を見ることができます。Input(入力側)とOutput(出力側)のバランスがとれた状態、つまり、コンピュータで作った50% のグレーが、見た目にもそのとおりに見える理想の状態が、ガンマ値1.0 で、図では、真ん中の直線(Linear)がそれを示しています。繰り返しとなりますが、これは入力したものが、そのまま出力(表示)されることを意味します。

しかし、実際には、ほとんどのディスプレイのガンマ値は、2.2 ぐらいで、図では赤い曲線のような弧を描き、暗く見えてしまいます。

ガンマ値2.2 を、1.0 に近づけるためには、それとは逆の数値をかける必要があります。この逆の数値が、ガンマ(=対数)で、ガンマを使ってガンマ値を1.0 に補正することをGamma Correction(ガンマ補正)と言います。(2011年2月5日追記:ディスプレイなどは、ガンマ補正により、ガンマが2.2になっています。これを1.0のリニアなガンマに補正すること、つまりガンマ補正に対するガンマ補正のことを、ガンマ逆補正というそうです。)

そもそもディスプレイのガンマ値が1.0 になっていて、コンピュータで作った色が完全に再現できれば、ガンマ補正など行う必要がないわけですが、実際には、そうなっていません。理由については、下記、参照サイトのDesign Visualization 中の記事で触れられています。なので、補正が必要となるわけです。

結論:Linear Workflow(リニアワークフロー)とは

直訳的に解釈すると、「理想のガンマ値である1.0(図示すると「Linear=直線」になっている状態)に近づけるための作業手順(Workflow)」が、リニアワークフローということになります。実際の意味としては、画像や写真等、取り込んだ素材を適切な状態に変換し、正しく表示させ、その環境で加工したものが、また別の環境でも適切に表示させるための一連の作業ということになるかと思います。なので、リニアワークフローには、ディスプレイのガンマ補正だけでなく、画像のリニア化なども含まれます。

何だか、当たり前の話なんですが、それを今まで知らなかったというorz フォトリアルな表現などを追求するなら、リニアワークフローは必須と言えます。

3DCG におけるリニアワークフローとは

リニアワークフローは、2D でも3D でも、コンピュータで画像を作るときには、意識すべき事柄ですが、3DCG の場合に限定してまとめると、次のようになるかと思います。

1. テクスチャのガンマ値を適切に設定する。(テクスチャのリニア化)

2. CG ソフトで作った画像を、ディスプレイで正しく表示できるようにする。(環境のリニア化)

3. リニア環境で作った画像が、別の環境でも正しく表示できるように書き出す。

では、modo におけるリニアワークフローについての、具体的なお話は次の記事で。

参考にしたサイト

modo mode

modo におけるリニアワークフローについて。

Design VIsualization(Autodesk)

リニアワークフローの一般的な説明と、3DS Max に特化したお話。

osakana.factory - ガンマって何?

ガンマについての、噛み砕いた説明。

はてなキーワード 対数

対数の説明。

weblio 辞書 ガンマ特性

ビデオ用語としてのガンマ特性の説明。

ソニービジネスソリューション株式会社 ビデオ機能活用集 技術情報

ガンマについての説明。

Mac OS X v10.6 ガンマ 2.2 について

Mac OS X v10.6(snow leopard)のガンマ値についての説明。

3DCGデザイナ、映像屋あたりの日記

リニアワークフローの説明。Maya での実現方法。

ガンマ補正の話

ガンマ補正の話w

ディスプレイガンマの調整

ガンマ補正についての説明。

Topic - Video: The Beginners Explanation of Gamma Correction & Linear Workflow

Luxology フォーラムの、リニアワークフローについてのトピック。

2011年1月2日日曜日

Centers and Pivots

Luxology のウェブサイトで紹介されている modo 501 での変更点について、年末年始の時間を利用して、一通り視聴してみました。Pixar サブディブや、スカルプトのマルチレゾリューション対応など、目立ったもの以外にも、モデリングツールの非常に細かな改良や、ヘルプシステムの変更まで、本当に細かなところに手が加えられています。マーズさんのブログでは、501 の改善点について、非常に詳しい説明記事があがってきています。1月2日という年明け早々にもかかわらず、新しい記事が掲載されていました。頭の下がる思いです。マーズさん、おつかれさまです!

501 で、私が楽しみにしていた改善の一つに、リギングでのスケマティックビュー対応があります。が、、、説明ビデオをみていて、Center とPivot について理解できていないことがわかりました。どうやら、Center は401 のときからできたもののようですが、401 の機能もそれほどすべてわかっていたわけではないため、このような変更もわかっていませんでした。

ネットやmodo のヘルプなど、検索した結果、401 がリリースされたときにLuxology のフォーラムや、マーズのフォーラムで、同様の疑問を持った方が質問をされていました。どちらも、Pivot とCenter の概念が似ているため、なぜ、あえて別々のものがあるのか良くわからないというものでした。

Pivot とCenter の説明は、modo のヘルプ(Home >> Scene Layout >> Centers and Pivots)とLuxology.tvにありました。

でも、いまいちしっくりこないので、実際に確認してみました。

modo501 で円柱のプリミティブを設置。この時点では、Center とPivot の位置が同じです。Items モードでは、このCenter/Pivot 位置が中心となって、メッシュの回転、サイズ変更ができました。

Center/Pivot は、クリックしても選択できませんが、移動ツールをアクティブにしたところ、Pivot のみ動きました。メッシュそのものを動かしたいときは、Items モードではなく、ポリゴン(点、線、面)の選択モードを使います。

次に、Centers とPivots の各モードで同様の操作をしたところ、Centers モードでは、Center、Pivots モードではPivot がそれぞれ選択できました。メッシュのサイズ変更、回転ともできませんでしたが、移動ツールは有効でした。Centers モードでは、Center とPivot、Pivots モードではPivot の位置のみが変わりました。

Pivot の位置を変えて、Items モードに戻り、回転、サイズ変更を行ったところ、それら操作の起点が、Pivot の位置に変更されていることがわかりました。

また、Centers モードで、Center 位置を移動したところ、先に変更したPivot の位置関係は維持されたまま、Center 位置が変わりました。

ここまで挙動を確認して、Luxology.tv のPivot-Centersのビデオを見たところ、ようやく意味がわかりました、、、

アニメーションを作るときには、回転やサイズ変更の原点は必ずしもメッシュの真ん中であるとは限らないので、Pivot の位置変更でそれらの原点を変えることもあります。でも、Pivot の概念は301 のときにもありました。では、なぜ、401 になってからCenter とPivot が別々になったのか。上記のビデオでその説明があります。

こちらは、Pivot とCenter の位置を変えた状態のメッシュです。

アイテムリストで、座標をローカルからワールドに変更すると、Center の位置がワールド座標の原点に変更されたのがわかるかと思います。

Center は、メッシュのローカル座標での原点を決めます。複雑なメッシュの組み合わせになったときに、特定のメッシュだけを集中的にさわりたいときがあると思います。例えば、車のタイヤだけをさわりたいときに、一時的にタイヤのメッシュの中心点をワールド座標の原点に変更すれば、モデリングがしやすくなります。

このように、Pivot とCenter を分けることで、モデリングやアニメーションなど様々な場面で有効に働くことがわかりました。これを理解しながら記事にするまでに数時間かかってしまいました、、、今後はこちらの覚書を参照して、この概念を忘れないようにしようと思います。modoって、こういう細かな配慮がいっぱいあるんだろうな〜

501 で、私が楽しみにしていた改善の一つに、リギングでのスケマティックビュー対応があります。が、、、説明ビデオをみていて、Center とPivot について理解できていないことがわかりました。どうやら、Center は401 のときからできたもののようですが、401 の機能もそれほどすべてわかっていたわけではないため、このような変更もわかっていませんでした。

ネットやmodo のヘルプなど、検索した結果、401 がリリースされたときにLuxology のフォーラムや、マーズのフォーラムで、同様の疑問を持った方が質問をされていました。どちらも、Pivot とCenter の概念が似ているため、なぜ、あえて別々のものがあるのか良くわからないというものでした。

Pivot とCenter の説明は、modo のヘルプ(Home >> Scene Layout >> Centers and Pivots)とLuxology.tvにありました。

でも、いまいちしっくりこないので、実際に確認してみました。

modo501 で円柱のプリミティブを設置。この時点では、Center とPivot の位置が同じです。Items モードでは、このCenter/Pivot 位置が中心となって、メッシュの回転、サイズ変更ができました。

Center/Pivot は、クリックしても選択できませんが、移動ツールをアクティブにしたところ、Pivot のみ動きました。メッシュそのものを動かしたいときは、Items モードではなく、ポリゴン(点、線、面)の選択モードを使います。

次に、Centers とPivots の各モードで同様の操作をしたところ、Centers モードでは、Center、Pivots モードではPivot がそれぞれ選択できました。メッシュのサイズ変更、回転ともできませんでしたが、移動ツールは有効でした。Centers モードでは、Center とPivot、Pivots モードではPivot の位置のみが変わりました。

Pivot の位置を変えて、Items モードに戻り、回転、サイズ変更を行ったところ、それら操作の起点が、Pivot の位置に変更されていることがわかりました。

また、Centers モードで、Center 位置を移動したところ、先に変更したPivot の位置関係は維持されたまま、Center 位置が変わりました。

ここまで挙動を確認して、Luxology.tv のPivot-Centersのビデオを見たところ、ようやく意味がわかりました、、、

アニメーションを作るときには、回転やサイズ変更の原点は必ずしもメッシュの真ん中であるとは限らないので、Pivot の位置変更でそれらの原点を変えることもあります。でも、Pivot の概念は301 のときにもありました。では、なぜ、401 になってからCenter とPivot が別々になったのか。上記のビデオでその説明があります。

こちらは、Pivot とCenter の位置を変えた状態のメッシュです。

アイテムリストで、座標をローカルからワールドに変更すると、Center の位置がワールド座標の原点に変更されたのがわかるかと思います。

Center は、メッシュのローカル座標での原点を決めます。複雑なメッシュの組み合わせになったときに、特定のメッシュだけを集中的にさわりたいときがあると思います。例えば、車のタイヤだけをさわりたいときに、一時的にタイヤのメッシュの中心点をワールド座標の原点に変更すれば、モデリングがしやすくなります。

このように、Pivot とCenter を分けることで、モデリングやアニメーションなど様々な場面で有効に働くことがわかりました。これを理解しながら記事にするまでに数時間かかってしまいました、、、今後はこちらの覚書を参照して、この概念を忘れないようにしようと思います。modoって、こういう細かな配慮がいっぱいあるんだろうな〜

2010年12月30日木曜日

3D/VFX Artist Fredrik さんの modo Script

以前も少しだけ紹介した、modo とAfter Effects を連携させるScript ですが、有料と思っていたら、無料で使えるようです。改めて、こちらのサイトを見直したところ、modo とHoudini やNuke を連携させるScript や、マルチパス書き出しを簡単にするためのScript(まだ、501には対応できてないっぽいです)など、とっても役に立つScript が満載。覚書の意味も込めて、こちらのサイトのご紹介。

modo Resource - Fredrik Stenson

Script を提供してくれているFredrik さんは、VFX のお仕事をしているようですね。

3D and VFX Artist - Fredrik Stenson

デモリールなんかも見ることができます。こんな使えるScript を多数提供してくれている氏に感謝です!

2010年12月26日日曜日

2010年11月21日日曜日

modo 勉強会に参加しました

modo User Group OSAKA 主催の第二回modo 勉強会に参加してきました。modo 501 が年内にも発売されるとのことで、現行バージョンにおける重要なポイントをおさらいしましょうという趣旨で、アクションセンターやフォールオフ、シェーダーツリーなどを中心としたお話となりました。

Luxology 公認のユーザーグループだけあって、会場にはmodo Tシャツを着たスタッフの方もいらっしゃいました。参加者の皆さんは非常に熱心でした。私は残念ながら、勉強会の真っ最中に仕事関係の電話が入り、途中退席を繰り返すこととなってしまいました。他の参加者の皆様にもご迷惑をおかけしてしまい、申し訳ない限りです、、、

自宅に帰ってからは、チュートリアルを見て、日比さんが「これは重要」とおっしゃっていたポイントを復習しました。日帰りだったので、懇親会には参加できませんでしたが、次回は泊まりで皆さんとも交流できればと思います(^^

そうそう、501といえば、気になるのはアップグレード料金。401のときは、プレオーダー価格が約4万円でした。円高還元で3万ぐらいになるとうれしいですね〜

2010年10月31日日曜日

CAMERATRACKER vs SynthEyes

Foundry から販売されているCAMERATRACKER は、SynthEyes と同じく、マッチムーブのためのソフトです。SynthEyes がスタンドアローンのソフトであるのに対して、CAMERATRACKER は、AfterEffects のプラグイン。

Foundry といえば、欧米のVFX 業界で標準となりつつある(っぽい)NUKE や、最近ではMARI の販売もされていて、VFX のプロ向けソフトウェア 販売会社というイメージがあります。CAMERATRACKER もNUKE のテクノロジーが使われていると聞くと、お高いんでしょうって思うんですが、お値段は、250USD ということで、1ドル=80円で考えると2万というお手頃価格!むむむ、、、

SynthEyes もろくに使っていないのにアレなんですが(なんかそんなの多いな、、、)、、、SynthEyes は、マッチムーブソフトとしては、安価なわりに高機能なんですが、UI がどうもいけてません。マッチムーブに興味を持って、色々とソフトを探して、ようやく手の届いたのがSynthEyes でした。PF Track は、プロの方からみれば安い方かもしれませんが、アマチュアの趣味としては厳しい価格。

そんなPF Track の販売元であるPixel Farm から発売されたのがPF Matchit です。詳しいことは全然調べていませんが、まあ、PF Match の機能限定版なんだと思います(いい加減ですいません、、、)。PF Match は、UI がすごく洗練されていて、AfterEffects のようです。きっと使いやすいんだろうな〜と思ってました。でも、廉価版のPF Matchit でも確か8万円近くしたと思います。

そこに登場したのが、CAMERATRACKER です。AfterEffects のプラグインなので、あたりまえですがUI はAE で、そこに統合された形での操作になります。最近、AE CS5 の基礎を勉強し直し中ですが、UI は見た目が良いだけでなく、機能的にもとても使いやすいです。

マッチムーブのソフトは、解析したデータを3DCG や 合成用のソフトに渡して使うわけですが、プラグインとして統合されているので、そもそもAE に対してはデータを渡す必要がありません。3DCG ソフトは、Maya やC4D への書き出しには対応しているようです。modo は、おそらく未対応。

modo もC4D のように、もっとAE との親和性が向上すればいいのにな、、、と思っている人は他にもいました!Luxology のフォーラムで検索したところ、次のmodo 用プラグインを見つけました。

AfterFxIO

AfterFxIO は、modo 401 以上のプラグインで、AE へのカメラやオブジェクトデータのインポートやエクスポートが可能になります。modo のUI に統合されていて、中々使いやすそうです。価格も35 ドルで、80円換算で、2,800円ぐらい。これは買う。

私が使っているSynthEyes は、32bit 版で、64bit 版へのアップグレードには2万円近くかかります。マッチムーブは、機能的にSynthEyes だけで十分だと思うし、そんなにガンガン使うものでもないだろうから、32bit 版でも問題無さそうですが、、、

まとめると、CAMERATRACKER は、次のような特徴があります。

・標準で64bit 対応(AE 最新版に対応している時点で当たり前w)

・円高の今なら、2万円程度で購入可

・AfterEffects に統合されているので、UI 的に非常に使いやすい

・NUKE のテクノロジーが使われており、高機能であると思われる

・3DCG ソフトともデータがやり取りできる(対応ソフトは多分限定)

・チュートリアルビデオ完備w

SynthEyes は、マニュアルを見ても使い方がわからなかったので、FXphd で勉強する必要がありました。対して、CAMERATRACKER は、チュートリアルビデオがFoundry によって用意されています(英語ですが)。これはポイント高いです。ただ、まだしっかりと機能を把握していませんが、スタンドアローンのマッチムーブソフトと比べると、それほど高機能ではないのかもしれません。ただ、それほど高度な処理でなければ、簡単にできそうです。

もう少し、ちゃんと機能を把握しないといけませんが、中々、魅力的です〜

ラベル:

AfterEffects,

CAMERATRACKER,

modo,

SynthEyes

2010年2月7日日曜日

Bee Movie OpenGL

BeeMovie OpenGL view from Tomohisa Iwai on Vimeo.

ようやく、ハチのアニメーション付けができました。キャラクターアニメーションなんてまともに作ったことがないのに、いきなり6足歩行ってことで、チュートリアルとはいえ、結構難しいです。ツッコミどころは色々あると思いますが、まあ、素人の練習ってことで大目にみていただければと(w

リグのところとか、忘れないようにメモしつつ、繰り返し操作して身につけていきたいと思います。私が目指す方向は、キャラクターアニメーションではないです。実写との合成で、短い尺で面白いものが作れるといいなーって考えています。海外CMなんか、技術的に高度なのは、まあプロの仕事なので当然かもしれませんが、アイデアが良いものが多いと思います。やっぱりアイデアって一番大事で、映像がつたないものでも、ひねりが利いたものって広く一般の人にも評価してもらえるんじゃないかと。

でも、映像の品質もやっぱり高い方が良いと思っていて、Nuke にも興味があるわけです。AE もほとんど触れてないくせに(苦 Nuke ネタは、また別に書きます〜

登録:

投稿 (Atom)